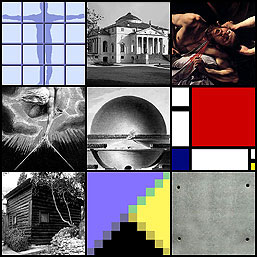

Quadrature

minime

Sul senso della misura nell'arte

di Enrico

Cocuccioni

L. Wittgenstein, P.

Engelman - Casa Stonbourough a Vienna - 1926

«Progettare

deve tornare ad essere un atto critico

delle condizioni date, un gesto di resistenza»(1)

Arnold Böcklin

- Odisseo e Calipso (1882) — Giorgio De Chirico - L'enigma

dell'oracolo (1910)

0.0) - Il Muro

e la Scena

La scena raffigurata

nel quadro di Böcklin è definita da due elementi naturalistici:

alcuni scogli in primo piano e una grotta. Lo scoglio è un ostacolo,

un potenziale pericolo per il navigante. Ma qui diventa anche il basamento

su cui si erge la figura di Ulisse, dipinta in una posa "disforica"

che nel linguaggio del corpo è indice di uno stato melanconico, o comunque

di persona ripiegata in se stessa e assorta nei suoi pensieri. La grotta non

è il prodotto di un'arte del costruire ma è forse il più

antico riparo che la natura stessa ha offerto all'uomo. Il simulacro pittorico

dell'eroe greco volta dunque le spalle sia allo spazio rassicurante della

grotta, sia alle attraenti sembianze del corpo seminudo di Calipso, sia allo

sguardo dell'ipotetico spettatore che osservi l'intera scena dal di fuori.

La figura è rivolta verso il mare, o meglio verso un "fuori campo"

che secondo un orientamento alfabetico del senso di lettura del quadro si

potrebbe collocare temporalmente nel passato. Così come la sua postura

può alludere allo spazio mentale di una introspezione nella dimensione

mnemonica e immaginativa del soggetto, più che ad una vigile attenzione

rivolta al paesaggio marino che si profila all'orizzonte (e che il quadro

stesso ci lascia solo intravedere). Questi elementi, per quanto non certo

privi di qualche ambiguità semantica, rendono abbastanza ovvia una

nota chiave di lettura del quadro nel segno del tema romantico della nostalgia

di Odisseo per la propria terra lontana.

Oltre

alla nostalgia dell'artista per la Grecia delle (sue) origini, evocata senz'altro

dalla evidente citazione boeckliniana, L'enigma dell'oracolo di De

Chirico pone in gioco, a partire dal titolo stesso del quadro, il tema delle

connotazioni "divinatorie" dell'ispirazione artistica. Se l'arte

ha in qualche misura una capacità di preveggenza, si tratta allora

di comprendere in che modo la memoria e l'immaginazione, la nostalgia e la

speranza, entrino in scena nello spazio di questa singolare finzione pittorica.

Cosa accade quando l'opera dischiude il sipario su tale inquietante premonizione

"metafisica"? Il quadro ci svela davvero qualcosa del nostro destino,

predice il nostro futuro, oppure induce il pensiero a rifugiarsi nelle fantasie

più bizzarre, o stende un telo scuro sull'attimo fuggevole del presente

con cupe reminiscenze del passato? Leggiamo nel famoso frammento di Eraclito:

«Il Nume, il cui oracolo è a Delfi, non dice né nasconde

ma indica (semainei)». Indica, accenna, significa, fa segno:

le traduzioni del termine semainei sono varie, e tuttavia il senso

del frammento risulta abbastanza "chiaro", posto che in generale

si possa parlare di chiarezza a proposito delle sentenze di questo filosofo,

certo non a caso soprannominato l'Oscuro: è proprio la parziale oscurità

del responso dell'oracolo a mettere in moto la memoria e l'immaginazione del

consultante.

Tali responsi, in

genere, sembrano infatti svelare qualcosa ma anche, nello stesso tempo, nascondere

qualcos'altro. Non si manifestano con proposizioni chiare e distinte, bensì

con frasi spesso altamente ambigue, a doppio senso. Il disvelarsi dell'immagine

lascia dunque sempre un velo coprente o un'ombra scurissima che nasconde qualche

zona dello scenario evocato. Talora la forma del responso è proprio

quella "enigmistica" del rebus da risolvere, della domanda spiazzante.

Date queste premesse, è facile constatare che De Chirico rimane, in

sostanza, fedele a questo repertorio di trucchi del mestiere tipici, da sempre,

di chi esercita la discutibile arte della veggenza. Dai tempi ormai lontani

di Apollo delfico e della Pizia invasata, si può così arrivare

fino alla odierna figura pittoresca della cartomante televisiva, dispensatrice

di precognizioni sibillinne a buon mercato. Ma nel quadro non vediamo alcuna

Sibilla. Il Medium è assente, o forse coincide con l'autore

stesso del dipinto. L'artista sensitivo - il poeta ispirato dal Nume della

pittura - non può che rimanere dietro le quinte del palcoscenico: egli

lascia forse a noi il compito di interpretare i ruoli dei personaggi sulla

scena e il significato complessivo della rappresentazione. Nella prima opera

di Nietzsche, La nascita della tragedia, si trova sostenuta la tesi

che l'artista non sia mai propriamente identificabile nel ruolo di "soggetto":

«...dato

che il soggetto, l'individuo che vuole promuovere i suoi scopi egoistici,

può essere pensato solo come avversario, non come origine dell'arte.

In quanto però il soggetto è artista, esso è già

liberato dalla sua volontà individuale ed è diventato per

così dire un medium, attraverso il quale, l'unico soggetto

che veramente è, celebra la sua liberazione nell'illusione. (...)

Quindi tutte le nostre conoscenze sull'arte sono in fondo completamente

illusorie, perché, come soggetti del conoscere, non siamo un'identica

cosa con l'essere che, in quanto unico creatore e spettatore della commedia

dell'arte, si procura un eterno godimento. Solo in quanto nell'atto della

creazione artistica il genio si fonde con quell'artista originario del mondo,

il primo sa qualcosa dell'essenza eterna dell'arte; giacché in quello

stato egli è miracolosamente simile all'inquietante immagine della

fiaba, che può girare gli occhi e guardare se stessa; in tal caso

egli è contemporaneamente soggetto e oggetto, contemporaneamente

poeta, attore e spettatore» (2).

Nel

testo di Nietzsche, non siamo in fondo molto distanti dalla più tipica

ideologia romantica del genio ispirato. Una ennesima versione di quella concezione

"sacerdotale" dell'arte che sembra peraltro avere radici antichissime.

Ma nello stesso brano viene decisamente negata all'arte ogni funzione "edificante"

(da educazione estetica schilleriana, tanto per intenderci):

«Giacché

soprattutto questo deve essere chiaro per noi, umiliandoci ed esaltandoci,

che cioè tutta la commedia dell'arte non viene affatto rappresentata

per noi, magari per migliorarci e per educarci, anzi che alla stessa stregua

noi non siamo per nulla i veri creatori di quel mondo dell'arte...»

(3).

Sappiamo

che De Chirico, o meglio il personaggio da lui rappresentato nella

scena culturale del suo tempo, aderiva in pieno a questa ideologia tardoromantica.

Come possiamo verificare in una ormai vastissima letteratura critica, i suoi

riferimenti alle opere di Nietzsche, a cominciare appunto da La nascita

della tragedia, sono del tutto espliciti. Talmente espliciti da risultare

sicuramente consapevoli (lo apprendiamo persino, com'è noto,

dagli scritti e dalle dichiarazioni dello stesso De Chirico). Tale consapevolezza

non rappresenta certo un argomento a favore della simpatica storiella dell'artista

ispirato che riceve "rivelazioni" da qualche improbabile Nume destinato

sempre, chissà perché, a rimanere senza nome. E' probabile che

ci sia qualcosa di vero nel chiamare in causa un'alterità non riducibile

all'Io per spiegare il fenomeno dell'ispirazione poetica. L'inconsio psicoanalitico

è uno dei possibili nomi di questo Altro che ci parla a nostra

insaputa. Ma per noi si tratta ora piuttosto di cogliere i modi con cui il

pittore costruisce il suo dispositivo scenico trasformando un piccolo

dipinto qualsiasi in un grande quadro (probabilmente uno tra i più

significativi dell'arte del '900).

Osserviamo

subito che, rispetto al quadro di Böcklin, ora il riferimento all'artificio,

ovvero ad un ambiente costruito, prevale sull'idea di un paesaggio

esclusivamente naturale. Ma se, per ipotesi, ci aspettassimo di trovare raffigurato

un tempio greco, in particolare un tempio dedicato al culto di Apollo, noteremmo

presto che qualcosa non "quadra" nello spazio architettonico dipindo

da De Chirico. Secondo un noto topos letterario, infatti, che troviamo

già in Vitruvio, i Greci edificarono un tempio dedicato ad Apollo ispirarandosi

alle architetture viste nelle città dei Dori e, disegnandone le colonne,

«presero a unità di misura l'impronta del piede dell'uomo, e

lo riportarono in altezza. E poiché avevano riscontrato che il piede

è la sesta parte dell'altezza dell'uomo, applicarono questa proporzione

anche alla colonna, facendola alta sei volte il diametro della base. Così

la colonna dorica rappresentò negli edifici, la proporzione, la solidità

e la bellezza del corpo virile».

Nel

quadro troviamo certo una colonna che, più o meno, potrebbe corrispondere

ad un elemento architettonico di un tempio greco costruito in ordine dorico.

Ma a parte questo modesto indizio, nulla sembra confermare l'ipotesi di partenza.

A meno che tale colonna non abbia nel quadro la funzione retorica di una sineddoche,

ovvero che nel testo pittorico si alluda al tutto (il tempio

di Apollo) attraverso una singola parte, per quanto esemplare (la colonna

dorica, appunto). Tra l'altro, anche La nascita della tragedia, seppure

identifica nella scultura l'arte apollinea per eccellenza (4),

allude ad una possibile declinazione architettonica dell'apollineo, identificabile

precisamente nelle strutture laconiche dello stile dorico: «La musica

di Apollo era architettura dorica in suoni, ma in suoni solo accennati, quali

appartengono alla cetra» (5).

Rispetto

alla scansione verticale del quadro in tre zone principali, la colonna s'interpone

tra l'apertura che si affaccia sul paesaggio e la parte centrale costituita

da un muro in mattoni. Il centro geometrico del quadro cade appunto su questo

muro. Non è affatto scontato, ovviamente, che l'asse ottico di un dipinto

coincida con l'effettivo centro d'interesse dell'immagine in esso raffigurata.

Tuttavia la centralità del muro potrebbe avere qui anche un qualche

significato nell'economia generale dell'interpretazione dell'opera, ammesso

che questo enigma sia davvero interpretabile. Un simile muro in mattoni

non rientra, evidentemente, nell'intera casistica delle costruzioni greche

antiche. Tanto meno, dunque, di quelle basate sull'ordine dorico. Possiamo

quindi supporre che il muro sia più recente della colonna, nonché

della stessa pavimentazione in lastroni di pietra che fa da basamento all'intera

struttura. Siamo perciò di fronte, verosimilmente, ad una stratificazione

di elementi architettonici, ben poco ascrivibile ad una costruzione omogenea,

o realizzata in un ben preciso momento storico, o rispondente ad una determinata

configurazione tipologica relativa ad una specifica destinazione d'uso.

Tale

condizione è tipica di uno sguardo "moderno" sulle permanenze

residuali del mondo "classico". Le città con un nucleo antico,

infatti, presentano analoghe stratificazioni che talora somigliano, appunto,

ad un bricolage surrealista ante litteram. Il trovarsi di

fronte alla visione di qualche frammento archeologico spaesato, riconduce

così il nostro pensiero, ancora una volta, al tema settecentesco e

romantico della nostalgia per la presunta classicità perduta: torniamo

con la memoria, per esempio, alle più note iconografie piranesiane,

oppure al melanconico disegno di Füssli L'artista sgomento di fronte

alla grandezza delle rovine antiche (1778-1780).

In

una recente intepretazione del quadro, è stata poi messa in evidenza

la doppia vocazione, per così dire, dello spazio architettonico rappresentato:

da un lato, il tema del tempio di Apollo non può essere del

tutto abbandonato, dall'altro, esso però va ricompreso alla luce di

un riferimento alla forma tipica del teatro greco. In particolare del suo

porsi, solitamente, come una sorta di terrazza che domina l'orizzonte naturale

di una valle. Tale riferimento, offertoci dallo stesso De Chirico, acquista

un particolare senso proprio alla luce delle numerose considerazioni contenute

in La nascita della tragedia relative, com'è noto, alla centralità

della figura di Dioniso anche per quanto riguarda la comprensione delle stesse

declinazioni apollinee dell'arte greca classica.

Riportiamo

dunque un'ampia citazione tratta dalla puntuale analisi che Riccardo Dottori

ha dedicato al quadro, dove appunto si chiarisce questo aspetto della duplice

valenza simbolica dello spazio architetturale dechirichiano, insieme apollineo

e dionisiaco, per così dire. In particolare, l'autore si sofferma su

alcune affermazioni di De Chirico, contenute nel saggio Sull'arte metafisica,

apparso in «Valori plastici» nel 1919, e in base ad esse formula

la seguete ipotesi:

«...più

che di un tempio si tratta di un portico, di una terrazza; la stanza in

cui si conserva la statua del dio non ha tetto. A dieci anni di distanza

dunque (il quadro datato 1910 era stato iniziato o concepito certamente

già nell'autunno del 1909), l'autore teorizzando la sua estetica

metafisica aveva in mente ancora questo quadro. Le sue esperienze, letture,

idee di allora, che lo avevano portato alla composizione di questo quadro,

formano ancora il nocciolo duro delle sue teorizzazioni di ora, della

estetica metafisica. Ma ciò è anche la prova che le idee

che sono alla base di questo quadro, che sappiamo essere idee nietzscheane,

vengono formulate sulla base della lettura di un'opera ben precisa, e

cioè la Nascita della tragedia, che come sappiamo ha proprio

questo tema, la tragedia della serenità. Il richiamo ad Omero ed

Eschilo ne è una prova ulteriore. Proprio Eschilo è il tragico

preferito da Nietzsche, in quanto rappresenta ciò che di più

originario v'è nella tragedia, che per lui all'origine era soltanto

coro; ed il coro non era 'l'espressione' del pubblico, ma era il pubblico,

poiché, secondo Nietzsche: «... un pubblico di spettatori

quale noi lo conosciamo, era sconosciuto ai Greci: nei loro teatri, con

la loro costruzione a terrazze che si innalzavano per permettere la vista

degli spettatori era possibile ad ognuno sorvolare con lo sguardo l'intero

mondo culturale attorno a sé, e pretendere di essere coreuta».

Nietzsche continua inoltre dicendo: «La forma del teatro greco ricorda

una solitaria valle montana: l'architettura della scena appare come una

luminosa immagine di nuvole, che le Baccanti aggirantesi nella montagna

possono guardare dall'alto, come la grandiosa cornice in mezzo alla quale

ad esse appare Dioniso»; frase che riecheggia in questo quadro,

che è nient'altro che una terrazza su di un monte. Anche la menzione

di Omero è indicativa, poiché l'elemento apollinico che

si contrappone al dionisiaco, in quel contrasto da cui trae origine la

tragedia, si rispecchia per Nietzsche in quella che egli chiama la religione

olimpica, che trova la sua espressione in Omero» (6).

Rimandiamo

dunque il lettore al saggio di Dottori per un approfondimento ulteriore dell'analisi

del quadro. Qui suggeriamo solo di notare che nell'opera le diverse arti sembrano

essere rappresentate in forma emblematica: la pittura potrebbe, ad esempio,

riconoscersi nel paesaggio mediterraneo - incorniciato dal "portico"

- che scorgiamo oltre il telo sollevato dal vento; l'architettura è

identificata dagli elementi che abbiamo già citato, a cominciare dalla

colonna e dal muro in mattoni; la scultura è rappresentata dalla statua

seminascosta dietro il secondo telo scuro; le arti dello spettacolo sono evocate

dai riferimenti già citati al teatro greco e dalle stesse tende scure

che, oltre all'idea del velo di Maia, possono richiamare anche quella di un

moderno sipario; poesia e musica rientrano poi nei riferimenti filosofici

già evidenziati a proposito della dimensione dionisiaca intesa nell'ottica

di Nietzsche. Eppure nessuna sintesi carnevalesca delle arti è possibile

all'interno della visione segregante dischiusa dalla pittura metafisica dechirichiana.

Al centro della scena troviamo pur sempre un muro che impedisce all'ebbrezza

dionisiaca di debordare oltre i rigidi confini prestabiliti dalla disciplina

della pittura. I recinti delle singole discipline non sono dati una volta

per tutte, per legge naturale o divina: sono la posta in gioco sempre rinnovata

di un atto che è, insieme, critico e costruttivo.

La commedia dell'arte tende invece ad invadere lo spazio del quotidiano. Il

culto di Dioniso impone questa illusoria fuoriscita dai limiti della cornice.

L'artista

corre allora il rischio di trasformarsi in giullare, in saltimbanco al servizio

della società dello spettacolo. Il performer è appunto

colui che rimane in bilico, sospeso come un funambolo tra la commedia dell'arte

e il tragico quotidiano. L'installatore è colui che

accetta di trasformarsi in funzionario dell'Impianto. Un cantastorie

ambulante che si rassegna al carattere effimero dei suoi interventi spettacolari.

L'esatto contrario dell'homo faber. Ma il fare arte, oltre a suscitare

orge dionisiache, non implica forse anche la sobrietà di un'arte

del costruire? Non occorre forse anche oggi erigere "muri"

che stiano in piedi e vi rimangano per un certo tempo, possibilmente non troppo

breve? Molte "scenografie" dell'architettura postmodernista sono

già coperte di polvere in qualche deposito di Cinecittà. Ma

L'enigma dell'oracolo è invece ancora lì, appeso a

un muro. Così, se Nietzsche ha mostrato la modernità

del classico, ovvero il suo risvolto tragico, il Nume che ha ispirato

De Chirico ha forse consentito all'artista di sollevare il velo sulla classicità

del moderno, ovvero sul suo centro tangibile, disadorno, poco appariscente,

e tuttavia ben più solido e durevole dei pensosi simulacri nostalgici

che occupano il resto della scena. Ecco allora il futuro che ci attende secondo

l'ambiguo responso dell'oracolo: «muri ancora da abbattere, muri ancora

da costruire».

[Cfr.

Riccardo Dottori, Quid

est rerum metaphysica?]

Tadao Ando - The

Water Temple (1991) [part. architettonico]

«Nelle mie

architetture i muri hanno un duplice ruolo,

perché nello stesso tempo affermano e rifiutano» (7)

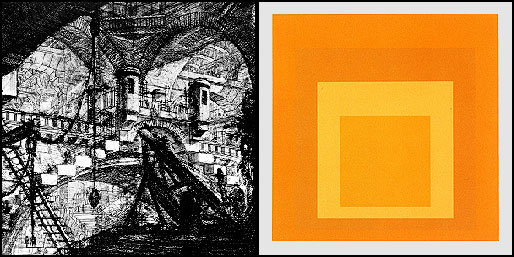

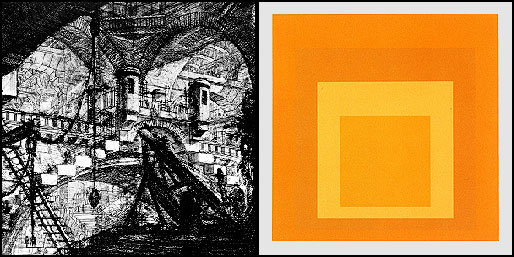

Piranesi e Albers:

nel minimalismo architettonico di Tadao Ando si afferma la corporeità

di un percorso sensoriale pur nella sobrietà di pochi elementi costruttivi

ricorrenti...

Giuseppe Uncini,

Cementoarmato, 1960, iron and cement, cm. 62x61

0.1) - La misura

dello spazio

«L'uomo articola

il mondo attraverso il corpo,

e poiché questo possiede un alto e basso, una destra e una sinistra,

un davanti e un dietro, anche il mondo che da esso prende forma

è uno spazio eterogeneo» (8)

Un

foglio di carta completamente bianco, non ancora "sporcato" da alcun

segno, è assimilabile all'idea di uno spazio vuoto, ancora indifferenziato,

privo di qualunque articolazione interna. Ecco dunque un esempio di cosa potrebbe

intendersi per spazio omogeneo. In realtà si tratta di una

semplificazione grossolana: un foglio di carta ha una forma, una dimensione,

un bordo che lo delimita, una superficie materiale che non è mai perfettamente

liscia (e che spesso appare illuminata in modo non uniforme). Inoltre, a sua

volta, tale foglio può apparire orientato in vari modi (in senso verticale,

orizzontale o sgembo) rispetto allo spazio circostante entro cui esso è

pur sempre annidato (ovvero collocato rispetto all'orizzonte visivo

di un osservatore qualsiasi). Qualunque progetto umano non inizia mai a configurarsi

in uno spazio completamente vuoto. Perfino l'Artefice, il demiurgo di cui

parla Platone nel Timeo, non crea il mondo dal nulla, bensì

parte verosimilmente da qualcosa di già dato. Facciamo dunque

finta che il foglio di carta in questione sia uno spazio realmente immacolato,

e proviamo a fare il seguente esercizio. Per prima cosa tracciamo un segno

qualsiasi. Non un segno meditato, ma il primo che capita: la semplice traccia

di un gesto privo di una intenzionalità precisa.

Osserviamo

ora il risultato di questa prima interazione tra il segno generico e il suo

specifico supporto materiale: che cosa è accaduto? Come è cambiato

l'intero campo di relazioni spaziali entro cui siamo immersi? Questa è

più o meno la situazione in cui si trova un architetto quando comincia

un progetto. Già il primo segno tracciato sul foglio rompe l'isotopia

iniziale e orienta le probabili mosse successive, a meno che non sia prontamente

cancellato, magari alla luce di un successivo ripensamento da parte dell'autore.

Un segno di matita, nel suo piccolo, è proprio come un muro

in grado di delimitare un territorio: una sorta di versione in scala molto

ridotta della Grande Muraglia cinese, per intenderci. Il paragone risulta

meno paradossale se immaginiamo tale segno come una semplice linea di confine

rappresentata in una mappa geografica. L'architetto giapponese Tadao Ando

suggerisce alcune riflessioni sul significato del muro nella fase in cui egli

comincia, appunto, ad immaginare un intervento architettonico in un determinato

contesto: «...un singolo muro indurisce, interrompe, si oppone e altera

violentemente lo scenario in cui si colloca, e inizia così a svelare

i segni di una trasformazione che porta all'architettura» (9).

Che

l'architettura abbia sempre a che fare, in qualche modo, con uno spazio "involucrante",

è una tesi ben nota e facilmente condivisibile. Di questo tema, teorici

e storici come Sigfried Giedion o Bruno Zevi, hanno giustamente sottolinato

la rilevanza per una comprensione non superficiale dei problemi critici dell'architettura,

in particolare di quella moderna. Al concetto di spazio è stato poi

accostato quello di luogo, non senza qualche intento polemico: lo

spazio concreto dell'esistenza umana non è infatti mai concepibile

solo in modo astratto, come una pura estensione indifferenziata e quindi priva

di qualità intrinseche, bensì è sempre vissuto come questo

spazio - in parte già dato e in parte da configurare - che

si articola in un peculiare sistema di luoghi (come ha rimarcato, ad esempio,

Christian Norberg-Schultz, riprendendo peraltro il filo della fondamentale

riflessione heideggeriana sul corpo e lo spazio). Luoghi che hanno una storia,

un significato, una vocazione, un genius loci.

Anche

all'interno delle ricerche sulla fenomenologia della percezione, si conferma

l'ipotesi di uno spazio orientato e disomogeneo, proprio

in quanto correlato indissolubilmente con la sfera sensoriale corporea

(oltre che a quella mentale o cognitiva). Quando parliamo di spazio

stiamo dunque sempre evocando delle relazioni, a cominciare appunto dalla

relazione di un soggetto agente e senziente con il proprio

contesto ambientale. Un contesto sempre definito - almeno secondo la pur controversa

teoria di James J. Gibson - dalla tendenziale stabilità di

un determinato layout ecologico, entro cui si muove un osservatore,

il quale, prima ancora di costituirsi o meno come "animale razionale",

riceve già dall'ambiente un flusso continuo e abbastanza "ordinato"

di stimoli percettivi.

Un

mondo fatto, in ogni caso, di superfici materiali più che di entità

geometriche astratte. Se per un animale non umano lo spazio circostante

non si pone, probabilmente, né come pura estensione uniforme né

come un ammasso caotico di stimoli sensoriali, ma come una sorta di Aperto

(nel senso di Rilke), ovvero di scenario istintuale che tuttavia non è

reso intelligibile da alcun ordine simbolico di tipo "metafisico",

per il cosiddetto animale razionale le cose si complicano maledettamente,

dal momento che quest'ultimo sembra poter organizzare le sue esperienze anche

alla luce delle proprie facoltà intellettuali, ad esempio mediante

simboli astratti, convenzioni linguistiche, assiomi geometrici e sistemi di

calcolo. Queste capacità consentono lo sviluppo della tecnica. La tecnica

trasforma infine lo spazio in una griglia geometrica uniforme. E in essa instaura

il proprio dominio. Dalla topologia dell'Aperto si passa così alla

presunzione di uno spazio infinito e omogeneo, interamente organizzabile in

base ai tre assi cartesiani x y z. Reso compiutamente astratto

dal pensiero calcolante, ossia posto in corrispondenza biunivoca con il regno

virtualmente senza limiti del numerabile e del calcolabile. Questa concezione

puramente quantitativa e "catastale" dello spazio non può

non riverberarsi, a sua volta, sull'intera compagine dell'esistenza, ovvero

sull'ambiente fisico reale, con effetti talora disastrosi sulla vita quotidiana

dello stesso homo sapiens.

«Così

potrebbe darsi - scrive Martin Heidegger - che il nostro abitare impoetico,

la sua incapacità di prender la misura, derivi da uno strano eccesso

di furia misurante e calcolante» (10).

Eppure quel vecchio uomo vitruviano con le braccia aperte, inscrivibile nella

forma del quadrato, forse non è solo il patetico emblema dell'umanismo

antropocentrico: il suo senso della misura può includere anche

la consapevolezza dei propri limiti, quale premessa indispensabile di un diverso

sentimento dello spazio. Nell'arte del costruire, il riferimento alle misure

del corpo umano connota, in primo luogo, proprio quella eterogeneità

dello spazio che rende sensibili le differenze tra un luogo

e l'altro, nonché significanti le variazioni di scala

tra le cose. L'architettura presume allora una qualche consapevolezza di queste

singolari quadrature corporee; di questa "metrica senza metro"

che fonda la poeticità dell'abitare. Del resto, che a volte sia

proprio la dimensione di una cosa a fare la differenza,

dovrebbe risultare evidente in qualunque pratica costruttiva. Scrive ad esempio

Vittorio Gregotti:

«Una piramide

in pietra alta 60 metri è un monumento egiziano tra i più

importanti della storia dell'architettura. La stessa forma alta 6 cm,

in bronzo, è un fermacarte. Una piramide di vetro è un lucernario,

se è di paglia diventa una capanna africana. Scala dimensionale,

materia, forma, uso, significato, sono dunque sempre interconnessi nella

definizione di qualsiasi manufatto: dal piccolo oggetto all'organismo

architettonico» (11).

0.2) - Schemi

palladiani

«Il minimalismo

è la più recente incarnazione del classico» (12)

Troviamo

questa ricostruzione ipotetica dello schema generativo tipico delle ville

palladiane nel noto saggio di Wittkower sui principi architettonici dell'età

dell'umanesimo. Nel saggio si approfondisce il significato dell'adozione,

in ambito rinascimentale, di una tipologia basata sulla croce greca (facilmente

inscrivibile nelle forme del quadrato e del cerchio) nel progetto delle chiese.

Al significato "esistenziale" della croce latina subentra una idealizzazione

geometrica dello spazio sacro che impone, per così dire, di concepire

la croce come il tratto fondamentale che unisce il simbolo terrestre del quadrato

con la forma emisferica della volta celeste. Queste forme devono dunque sovrapporsi

perfettamente nell'archittettura sacra. C'è chi nega la possibilità

di ascrivere all'arte del Rinascimento simili preoccupazioni dottrinarie di

ascendenza teologica, ovvero una effettiva aderenza concettuale e stilistica

ai temi religiosi affrontati, in quanto la considera più attratta dal

profano che dal sacro.

Wittkower

mostra invece che nell'uso della geometria e dei rapporti proporzionali gli

artisti cercano rigorosi criteri compositivi che non troverebbero spiegazioni

plausibili senza il riferimento ad un orizzonte di richiami classici e neoplatonici

coniugati con le simbologie religiose della tradizione cristiana. Si potrebbe

obiettare che una prova del significato puramente mondano di tali schemi progettuali

è nel fatto che anche l'uomo vitruviano di Leonardo è inscritto

nel cerchio e nel quadrato. Ma, a ben guardare, nella costruzione del disegno

leonardesco le due figure geometriche non coincidono perfettamente: il realismo

anatomico dell'immagine impone, infatti, di puntare il compasso nell'ombelico,

mentre il quadrato entro cui è inscritta la figura umana con le braccia

aperte risulta sensibilmente fuori asse rispetto al cerchio.

Questo

dettaglio, in apparenza banale, non consente di dedurre geometricamente dal

corpo umano la doppia simmetria della croce greca. Non è dunque l'aspetto

strettamente umano ed esistenziale del Cristo sofferente crocifisso a fornire

lo schema geometrico di base per la tipologia delle chiese rinascimentali,

bensì l'idea metafisica di un perfetto equilibrio tra l'aspetto umano

e divino attribuita al simbolo della croce. Ciò, nel caso dell'architettura

sacra, non implica evidentemente una diretta identificazione dell'umano con

il divino, poiché il soggetto al centro del discorso simbolico resta

la figura del Cristo. Ma certo il discorso cambia espressamente quando anche

l'architettura civile eredita gli schemi in questione, ad esempio con le ville

del Palladio. Qui è la stessa abitazione umana ad essere paragonata

ad un tempio la cui forma, oltre a nascere da un modulo quadrato, accoglie

talora anche la struttura emisferica di una cupola centrale. Ora è

la stessa dimensione laica della vita quotidiana (quella, ovviamente, dei

ceti sociali più benestanti) ad essere per così dire sacralizzata

e messa in particolare risalto come tale. Solo con l'architettura del Protorazionalismo,

agli inizi del '900, questa idealizzazione "assolutistica" dell'architettura

civile sarà veramente abbandonata, seppure all'interno di un analogo

rigore compositivo che talora continua persino ad avvalersi di griglie quadrate

del tutto simili a quelle adottate dal Palladio.

Riferendosi

a talune recenti tendenze minimaliste dell'architettura contemporanea, Renato

De Fusco osserva che il minimalismo è, in fondo, «la più

recente incarnazione del classico». Nello stesso tempo, però,

lo stesso autore sottolinea che «esso costituisce l'unica linea direttamente

riconducibile al Movimento Moderno, in particolare al protorazionalismo loosiano»

(13). Ma qui le due

grandi categorie in questione, ovvero il Classico e il Moderno, appaiono,

per certi versi, tutt'altro che antitetche (proprio come il nostro iniziale

riferimento alla pittura di De Chirico ha tentato di suggerire). Possiamo

dunque ritenere che classicità e modernità possano oggi ricondursi

alla rinnovata esigenza storica, per così dire, di ricercare negli

artefatti umani una sorta di quadratura minima.

La

forma del quadrato sembra infatti assumere una particolare rilevanza e pregnanza

simbolica nelle ricerche artistiche visive dei primi anni del Novecento. Al

punto da provocare la facile ironia degli artisti più conservatori,

ossia più legati nostalgicamente alle formule accademiche ottocentesche

fondate sulla dogmatica osservanza dei principi formativi legati alla tradizione

delle "Belle Arti". Ecco ad esempio cosa scrive, nel 1923, sul periodico

Das Kunstblatt, Paul Westheim, un amico e biografo di pittori espressionisti

come Kokoschka (quindi non appartenente alla schiera dei "conservatori"

in senso stretto) a proposito delle nuove metodologie didattiche in uso presso

la scuola del Bauhaus:

«Il

progresso consiste nel fatto che nelle scuole d'arte applicata gli studenti

si rompono la testa nello stilizzare foglie di cavolo dal vero, mentre al

Bauhaus ci si rompe la testa per stilizzare quadrati da idee. Basta stare

tre giorni a Weimar, e per tutta la vita si avrà la nausea alla vista

di un quadrato. Malevic ha inventato il quadrato già nel 1913. Fortuna

che non lo ha brevettato! L'ideale supremo del Bauhaus: il quadrato individuale.

Il talento è un quadrato, il genio è il quadrato assoluto»

(14).

Queste

ironiche considerazioni non devono però farci perdere di vista i motivi

non banali che stanno al fondo di questa moderna predilezione per la forma

quadrata in molti campi della ricerca visiva. Nell'introduzione del libro

La scoperta del quadrato, Bruno Munari elenca le molteplici occasioni

in cui appare del tutto sensata l'adozione di questa figura geometrica:

«Nelle più

antiche scritture e nelle incisioni rupestri, il quadrato sta a significare

l'idea di recinto, di casa, di paese, di campo. È una forma piuttosto

rara in natura dove la si può trovare nella pirite cubica dell'isola

d'Elba, in qualche cristallo e in alcune strutture che si rivelano al

microscopio elettronico. Nell'architettura di vari popoli troviamo, fin

dai tempi remoti, edifici a pianta quadrata, soprattutto in quelli di

uso collettivo, religioso o di difesa; molti castelli avevano pianta quadrata.

Un reticolo quadrato regola la pianificazione di molte città, ancora

oggi molti architetti costruiscono i loro edifici su pianta quadrata.

Nel campo delle arti visive il quadrato è un modulo spaziale nel

quale o col quale, operatori visuali, ricercatori e sperimentatori trovano

vari modi di strutturare le loro opere. Queste misure, compresa la famosa

sezione aurea, derivano da interventi sul quadrato (...). Nel campo

della grafica il quadrato aiuta a strutturare molti lavori grafici, dai

marchi di fabbrica, ai simboli e ai segnali, dall'impaginazione all'inquadratura

fotografica. In quasi tutto il mondo i caratteri delle lettere dell'alfabeto

sono strutturate su moduli quadrati» (15).

0.3) - Decapitazioni

barocche

«Le baroque,

c'est la régulation del l'âme par la scopie corporelle.

(...) C'était là notre peinture jusqu'à ce qu'on ait

fait le vide en commençant sérieusement à s'occuper de

petits carrés» (16)

Nel

Timeo di Platone è spiegato il motivo per cui il Demiurgo ha

cominciato la creazione del corpo umano dalla testa, ossia dalla parte più

elevata e più simile alla forma stessa del cosmo. Gli dèi, secondo

il racconto platonico, avrebbero imitato la forma circolare del Tutto, vincolando

le due orbite oculari a un corpo sferico:

«I

circoli divini che sono due, gli dèi, imitando la forma dell'universo

che è rotonda, li legarono in un corpo sferico, quello che ora chiamiamo

capo, che è cosa divinissima e domina tutto ciò che è

in noi. Ad esso gli dèi concedettero anche il corpo in suo servizio,

dopo averlo composto, sapendo che esso doveva essere partecipe di tutti

i movimenti, quanti ce ne fossero. Affinché, dunque, il capo, rotolando

sulla terra, che ha altezze e profondità di ogni genere, non si trovasse

in difficoltà nel superare le une e nell'uscire dalle altre, diedero

a lui il corpo come veicolo e capacità di superare quelle difficoltà.

Per questo motivo, il corpo ebbe una lunghezza e produsse quattro membra,

che si possono distendere e ripiegare; e fu un dio a costruire questi strumenti

per camminare, coi quali appigliandosi e sui quali appoggiandosi, esso divenne

capace di procedere per tutti i luoghi, portando sopra di noi la dimora

di ciò che è divinissimo e santissimo» (17).

C'è

un famoso quadro di Caravaggio che ha per tema un racconto biblico, la vicenda

di Giuditta che salva la sua città tagliando la testa a Oloferne, il

capo dei soldati invasori, dopo averlo sedotto e fatto ubriacare. Con la decapitazione

del tiranno Giuditta ha dunque difeso le mura della sua città. Citiamo

dalla Bibbia la parte del racconto che descrive proprio quel climax "liberatorio"

di cui Caravaggio ha potuto evocare il momento decisivo nel crudo realismo

del suo dipinto:

«Giuditta

entrò e si adagiò. Il cuore di Oloferne rimase estasiato e

si agitò il suo spirito, aumentando molto nel suo cuore la passione

per lei; già da quando l'aveva vista, cercava l'occasione di sedurla. Le

disse pertanto Oloferne: «Bevi e datti alla gioia con noi».

Giuditta rispose: «Sì, berrò, signore, perché

oggi sento dilatarsi la vita in me, più che tutti i giorni che ho

vissuto». Incominciò quindi a mangiare e a bere davanti a lui

ciò che le aveva preparato l'ancella. Oloferne si deliziò

della presenza di lei e bevve abbondantemente tanto vino quanto non ne aveva

mai bevuto solo in un giorno da quando era al mondo. Quando si fece buio,

i suoi servi si affrettarono a ritirarsi. Bagoa chiuse dal di fuori la tenda

e allontanò le guardie dalla vista del suo signore e ognuno andò

al proprio giaciglio; in realtà erano tutti fiaccati, perché

il bere era stato eccessivo. Rimase solo Giuditta nella tenda e Oloferne

buttato sul divano, ubriaco fradicio. Allora Giuditta ordinò all'ancella

di stare fuori della sua tenda e di aspettare che uscisse, come aveva fatto

ogni giorno; aveva detto infatti che sarebbe uscita per la sua preghiera

e anche con Bagoa aveva parlato in questo senso. Si erano allontanati tutti

dalla loro presenza e nessuno, piccolo o grande, era rimasto nella parte

più interna della tenda; Giuditta, fermatasi presso il divano di

lui, disse in cuor suo: «Signore, Dio d'ogni potenza, guarda propizio

in quest'ora all'opera delle mie mani per l'esaltazione di Gerusalemme.

E' venuto il momento di pensare alla tua eredità e di far riuscire

il mio piano per la rovina dei nemici che sono insorti contro di noi».

Avvicinatasi alla colonna del letto che era dalla parte del capo di Oloferne,

ne staccò la scimitarra di lui; poi, accostatasi al letto, afferrò

la testa di lui per la chioma e disse: «Dammi forza, Signore Dio d'Israele,

in questo momento». E con tutta la forza di cui era capace lo colpì

due volte al collo e gli staccò la testa. Indi ne fece rotolare il

corpo giù dal giaciglio e strappò via le cortine dai sostegni.

Poco dopo uscì e consegnò la testa di Oloferne alla sua ancella,

la quale la mise nella bisaccia dei viveri e uscirono tutt'e due, secondo

il loro uso, per la preghiera; attraversarono il campo, fecero un giro nella

valle, poi salirono sul monte verso Betulia e giunsero alle porte della

città».

Ogni

profanazione presume l'esistenza di un limite. La messa in scena di un "eccesso"

può dunque essere anche un efficace modo persuasivo per riconfermare

la necessità virtuosa del limite (proprio di quel limite che è

stato oltrepassato dall'atto sacrilego, reso talora in modo assai vivido nella

finzione scenica dell'arte). La psicoanalisi, in particolare con Lacan, si

è interrogata a lungo su questa paradossale economia del godimento.

L'immagine di Oloferne che perde letteralmente la testa a causa della bellezza

di Giuditta, si presta al gioco delle metafore lacaniane relative al tema

della "castrazione". L'arma tagliente della seduzione, intesa anche

come astuzia "artistica", è il preludio che introduce all'acme

narrativo della castrazione simbolica del tiranno (l'evento del capo che perde

la testa, raffigurato nell'attimo più cruento dell'azione drammatica

- il taglio mortale sanguinolento - assume quindi un aspetto particolarmente

macabro, ma in fondo è proprio questa dettagliatissima "oscenità"

carnale a produrre un effetto catartico). Si dirà certo che

il barocco tende al sublime anziché al bello. Ma

anche sul fronte opposto, quello che Lacan indica sommariamente con l'immagine

dei petits carrés (pensiamo in particolare a Mondrian, ovviamente),

non è affatto riducibile ad un'estetica tutta ragionieristica e "apollinea":

possiamo bensì intuire che anche il gesto pittorico con cui l'arte

si è talora liberata, con un taglio netto, della "tirannia"

di ogni mimetismo naturalistico - una illusione di realtà

che include anche questi straordinari tagli di luce del fotorealismo

caravaggesco - può produrre effetti catartici altrettanto potenti.

Prendiamo

il caso dei Tagli di Fontana: possiamo interpretarli, certamente, in

chiave antibarocca, soprattutto se visti come affrancamento dalle ridondanze

materiche dell'Informale, ma possiamo anche, per altro verso, definirli senz'altro

"barocchi" se visti nel loro significato plastico, drammaturgico

e performativo. Posto naturalmente che abbia senso continuare a pensare Classico

e Barocco (il primo riconoscibile per le forme chiuse, il

secondo per quelle aperte, l'uno basato sullo stile

lineare, l'altro su quello pittorico ecc.) come categorie generali

e metastoriche. Occorre comunque rimarcare che, nell'esame delle opere più

paradigmatiche, queste categorie stilistiche finiscono, quasi sempre, per

rivelarsi come semplificazioni del tutto arbitrarie e fuorvianti. La tipica

magniloquenza barocca, ad esempio, è forse una categoria adeguata per

descrivere le opere di Borromini?

«L'architettura

dev'essere per sua natura diffidente nei confronti della ridondanza. (...)

Borromini era un maestro nell'economia dei mezzi espressivi necessari nonostante

la complessità delle sue strutture spaziali, geometriche e tettoniche;

niente è possibile togliere e tanto meno aggiungere alle sue opere,

anche ai frammenti delle sue opere. Questa legge non impone affatto la povertà

ma il senso della misura: la libertà espressiva per apparire deve

apparire secondo misura e necessità» (18).

L'eterogeneità

dello spazio esistenziale e percettivo è in ogni caso la premessa -

ovviamente non di ascendenza cartesiana - anche per comprendere l'architettura

barocca. Rimane, in questo caso, l'idea metafisica di uno spazio infinito,

ma in tale vertiginosa infinitudine l'uomo cerca una piega del tempo, una

curvatura ellittica dello sguardo, un anfratto sensuale da cui lasciarsi accogliere.

Ancora Tadao Ando ci offre uno spunto su questo tema: «Le persone ricercano

una fessura in cui vivere, un intervallo ritagliato nell'uniformità

dello spazio» (19).

0.4) - La trascendenza

del cerchio

«L'uomo, in

quanto è uomo, si è già sempre misurato

rispetto a qualcosa di celeste» (20)

Com'è

noto, solo dopo secolari e innumerevoli tentativi di ottenere con riga e compasso

la quadratura del cerchio ci si è resi conto dell'impossibilità

di trovare una soluzione al problema così impostato. Sappiamo che gli

antichi greci erano in genere poco propensi ad usare forme circolari in architettura

(come ad esempio gli archi, le volte a botte o le cupole, di cui i romani

fecero bensì grande uso) pur conoscendo bene, ovviamente - o forse

proprio per questo - le caratteristiche matematiche del Pi greco.

Il carattere per così dire irrazionale del cerchio è

stato probabilmente intuito sul piano pratico ancor prima che si fosse giunti

ad una esplicita formulazione matematica relativa al significato teorico proprio

dei cosiddetti numeri irrazionali. La divina perfezione del cerchio,

a quanto pare, non è una finalità pratica alla portata dei comuni

mortali: forse neppure un demiurgo platonico saprebbe come realizzare in scala

1 : 1 il cerchio onniavvolgente della volta celeste.

All'uomo

storico, benché capace di ritagliarsi un templum nel cielo

per interrogare i segni enigmatici del proprio destino, una simile possibilità

reale di proiettare nel macrocosmo la forma tonda della propria pupilla sembra

preclusa, almeno per quanto riguarda i gruppi umani più stanziali (le

tende delle popolazioni nomadi spesso hanno invece una forma circolare) condannato

com'è, pressoché da sempre, ad abitare nella immanenza fenomenica

di uno spazio fisico quadrangolare non così facilmente commensurabile

- malgrado i continui tentativi maldestri di far quadrare sempre tutto - rispetto

a quella trascendente "rotondità" dell'Essere evocata dal

buon vecchio Parmenide, la quale però ancor oggi si sottrae alla presa

delle nostre misurazioni empiriche.

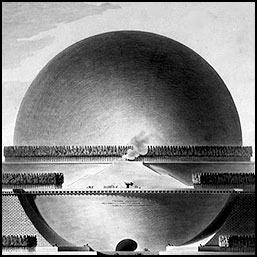

Sfera

totalizzante per eccellenza, potenzialmente infinita e onnicomprensiva. Un

cerchio infinito il cui centro sarebbe ovunque e la cui circonferenza non

potrebbe a rigore trovarsi in alcun luogo determinato (per la semplice quanto

decisiva ragione che altrimenti tale cerchio non sarebbe più infinito

ma soggetto ai consueti limiti spaziali di una creatura qualsiasi), secondo

la nota definizione paradossale del divino formulata a suo tempo

da Nicola Cusano (1401-1464). Sappiamo comunque che nel 1882 il matematico

Ferdinand Lindemann pose fine sul piano teorico alla ricerca di una quadratura

del cerchio dimostrando che Pi greco, oltre ad essere un numero irrazionale,

è anche trascendente in quanto non è soluzione di alcuna

equazione algebrica a coefficienti razionali.

Sia

detto qui per inciso, in riferimento all'immagine del Grande Architetto

dell'Universo, chiamata in causa dal quadro di William Blake posto in

apertura del presente capitolo: se qualche dimestichezza con la tradizione

iconologica può essere da noi ancora considerata utile in taluni campi

disciplinari, non intendiamo però riproporre oggi nell'arte le desuete

mitologie di un fondamentalismo tradizionalista che finirebbe per rivelarsi

solo come indice di una patetica "mania di grandezza" storicamente

improponibile. Il mito della Grande Opera è ormai fuori corso. E il

culto del Grande Architetto appare qui solo come una risibile proiezione di

velleità tutte "profane" in una serie di rituali da setta

religiosa che con un autentico misticismo hanno probabilmente poco a che fare.

La corporazione dei Liberi Muratori (ovvero quella lunga tradizione

massonica, depositaria delle più arcane simbologie dell'arte del costruire,

con il suo famoso emblema della squadra e del compasso, con i suoi adepti

segreti, impegnati nella missione impossibile di trasformare, come nel rito

alchemico, la pietra grezza dell'esistenza umana in una sfera spirituale

aurea o perfettamente levigata) non può che sopravvivere

ormai nel limbo romantico delle nostalgie premoderne.

Per

qualche verso, anche il moderno razionalismo critico persegue

analoghe finalità etiche se non persino "edificanti" e talora,

forse, altrettanto visionarie. Ma qui l'ideale regolativo proposto è

quello di una quadratura minima basata sul sentore poetico di una

misura del costruire non del tutto oggettivabile. In ogni caso, non traducibile

direttamente in norme prescrittive senza contraddirne le premesse critiche.

Una visione minimalista, dunque, della razionalità sostenibile. Un

contegno "classico" inteso anche come forma di resistenza propositiva

nei confronti del tragico quotidiano. Come attitudine intersoggettiva

tesa a delineare un decoroso ritegno anti-monumentale nella configurazione

dello spazio civico. Come una sempre rinnovata distanza critica dell'arte

rispetto all'incuria dell'abitare e del costruire odierni. Un modo pacato

ma deciso di opporsi alla ridondanza e, insieme, a quella particolare "uniformità"

che prevale - non già per scelta ponderata ma in base a logiche omologanti

legate a fenomeni di abusivismo o di speculazione - in gran parte delle volumetrie

edilizie contemporanee.

Il

nostro auspicio è che questo atteggiamento non sia un mero residuo

"umanistico". L'ennesima versione di quella ingenua pretesa antropocentrica

che ora l'uomo tecnologico può riproporre addirittura in forma iperbolica,

attribuendo più che mai a se stesso - o magari alla Tecnica - il ruolo

di suprema unità di misura di tutte le cose. Se così fosse,

saremmo di fronte ad un eccesso di presunzione senza precedenti. Ad una "furia

calcolante" che sarebbe l'esatto opposto di quella ritrovata ragionevolezza

costruttiva che si vorrebbe invece proporre come antidoto ai mali ambientali

del nostro tempo.

Saremmo,

in sostanza, di fronte al soggettivismo paranoico di chi si suppone padrone

virtuale dell'intero universo, se non altro in quanto motivato ad agire da

una incondizionata volontà di potenza che non riconosce altra misura

all'infuori della mera quantificazione dei propri successi performativi. Pura

volontà di dominio, dunque, che sarebbe divenuta quanto mai esplicita

nell'epoca della cosiddetta globalizzazione. Forse più che al memento

biblico della Torre di Babele potremmo qui indicare il moderno grattacielo

come forma simbolica che può connotare questa vertiginosa sfida fallica

alle altezze celesti. Scrive a questo proposito Emanuele Severino: «La

cupola esprime la protezione che il cielo immutabile esercita sui mortali

(...); invece il grattacielo trafigge il cielo e la sua immutabilità;

è un assalto al cielo, un tentativo di impadronirsene; ha un carattere

prometeico» (21).

A questo delirio di onnipotenza non è sfuggito neppure lo spirito critico

che animava le visioni del futuro elaborate dagli artisti del Bauhaus. La

conclusione retorica del volantino autopromozionale del 1919, firmato da Walter

Gropius, non lascia dubbi in proposito: «Impegnamo insieme la nostra

volontà, la nostra inventiva, la nostra creatività nella nuova

attività edilizia del futuro, la quale sarà tutto in una sola

forma: architettura e scultura e pittura, e da milioni di mani di artigiani

si innalzerà verso il cielo come un simbolo cristallino di una nuova

fede che sta sorgendo» (22).

Ma

osiamo sperare che il senso della misura qui evocato possa bensì

determinarsi proprio a partire da una più matura consapevolezza (certo,

raggiunta storicamente a caro prezzo e non priva, a sua volta, di risvolti

sublimi) riguardante i limiti medesimi della ragione umana e, quindi,

della stessa progettabilità del mondo.

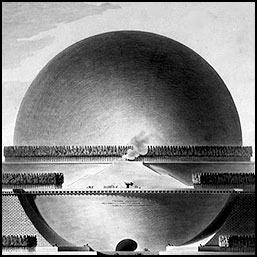

0.5) - L'utopia

della sfera

«...il regno

della geometria come rappresentazione dell'assoluto...» (23)

Dopo

quelle che abbiamo chiamato «decapitazioni barocche» passiamo

ora all'evento storico (1793) della decapitazione del re Luigi XVI. Immagine

anch'essa un po' macabra ma che riassume "plasticamente" il senso

della Rivoluzione Francese molto meglio di un semplice elenco di fatti

storici o di un lungo discorso argomentativo. Enzo Mari sintetizza in modo

icastico, da esperto designer, le sue riflessioni sul significato di

tale evento:

«Simbolicamente

costituiva la definitiva eguaglianza. Ogni diseredato (cioè quasi

tutti) la interpretava, "ovviamente", nel senso di pretendere

anche per sé gli oggetti posseduti dal re. Tale possesso veniva rivendicato

per due ragioni. La prima, esplicita, era il bisogno materiale di un certo

oggetto, ad esempio una sedia. La seconda, implicita, e forse inconscia,

era che la sedia corrispondesse formalmente al trono del re: «Siamo

diventati eguali quindi anch'io sono diventato re». Avrebbe dovuto

sentire (almeno dovrebbe sentirlo oggi): «Siamo diventati eguali e

quindi i troni non sono più necessari» (ma forse si continua

a pensare come allora perché l'eguaglianza non è ancora realizzata

e il progettare sembra non avere altro scopo che dare risposta alle ragioni

inconsce)» (24).

Ma il

Design inteso come moderna disciplina della progettualità consapevole

implica precisamente una critica di tali "ragioni inconsce".

Tale disciplina nasce storicamente, come sappiamo, con la prima rivoluzione

industriale. Non a caso, infatti, continuiamo ad usare questa parola inglese

senza tradurla con 'progetto' o con 'disegno'. Il buon progetto è qui

inteso come l'esatto contrario dello styling, ovvero dell'espediente

stilistico volto solo a rievocare la forma di un "trono" - per riprendere

il felice esempio proposto da Enzo Mari - anche in quei prodotti che con i

"troni" non possono (strutturalmente) aver nulla a che fare. Proviamo

dunque a sintetizzare con una formula l'imperativo etico sotteso dalla parola

design (sullo sfondo di utopie e ideali di chiara matrice illuministica):

«Cerca

di fare tutto il possibile, qui ed ora, per ridurre l'entropia, la ridondanza

informativa, la proliferazione iconica che deriva dalle fantasmagorie della

merce (in quanto tale frastuono semantico può paradossalmente ridurre

la capacità di giudizio e quindi di scelta da parte delle persone).

Cerca inoltre di contrastare, con adeguate strategie progettuali, gli aspetti

alienanti del lavoro umano legati all'uso intensivo - finalizzato al puro

profitto - delle tecnologie industriali, tenendo conto anche delle conseguenze

ambientali negative di questo sfruttamento cieco delle risorse planetarie.

Costruisci dunque la tua "utopia" immaginando un futuro che valga

per tutti noi la pena di essere vissuto e regolati, nel tuo lavoro di progettista,

in base a questa prefigurazione ideale, facendola così retroagire,

in qualche modo, sui nostri attuali comportamenti».

Ma qui

sorge un problema: da un lato la progettualità "forte" ha

bisogno di alimentarsi di grandi visioni utopiche, dall'altro lato c'è

il rischio che questo slancio utopico si traduca nel presente solo nella celebrazione

allegorica del mito di una Ragione dispotica e totalizzante. Bruno Zevi riassume

in questa forma concisa ma efficace l'intera vicenda dell'architettura illuminista,

rimarcandone peraltro l'irriducibile dissidio interno:

«Intorno

al 1760 ogni sistema dottrinario viene sconfessato. (...) La dissacrazione

di contenuti e simboli tradizionali, il proiettarsi verso un futuro dominato

dalla ragione e legato alle scienze si accompagnano ad immagini fantastiche

e utopiche, alla ricerca dell'enorme, dello spaventoso, dell'impossibile.

Abbiamo, da un lato, l'archeologismo dei giganteschi scenari di Piranesi

e, dall'altro, la riduzione a figure geometriche elementari, sfera cilindro

cubo, di Ledoux. Se Lodoli invita al funzionalismo, Boullée disegna

ambienti sontuosi, immani, simmetrici, irrealizzabili per le loro "eroiche",

pletoriche dimensioni» (25).

In

termini architetturali, è possibile distinguere tra un assolutismo

razionalista che esalta la presunta autosufficienza delle forme chiuse totalizzanti

(che ha quindi per paradigma utopico la compiutezza della Sfera) e,

invece, una razionalità minimale che non privilegia le astrazioni

dell'intelletto, non pone alcuna enfasi retorica sul tema dell'autonomia disciplinare,

bensì mantiene un attento dialogo con i materiali e con gli aspetti

funzionali dell'archittettura e, al contempo, cerca di evitare che il gusto

estemporaneo, l'arbitrio formalistico, il mimetismo localistico e il carattere

spesso miope ed effimero del mero funzionalismo edilizio prendano il sopravvento

sulle ragioni di lungo periodo dell'atto progettuale.

Neppure

la funzionalità deve quindi diventare un dogma (ma la critica del Dogma

ovviamente non può, per coerenza logica, assumere a sua volta un tono

dogmatico). In altri termini, l'architettura minimalista non mette su alcun

piedistallo celebrativo né la purezza della forma come tale, né

il dominio incondizionato dell'utilitarismo ingegneristico. La differenza

può essere colta proprio in riferimento all'idea di un senso della

misura: è una questione di scala, di proporzioni, di capacità

di giudizio, di tendenza o meno ad assolutizzare l'ordine geometrico e l'ideale

purezza delle superfici, a voler costruire o meno una sorta di monumento della

Ragione, ad enfatizzare o meno i valori astratti del centralismo e del verticalismo

rispetto ad un effettivo prendersi cura di determinati bisogni collettivi

o individuali disseminati orizzontalmente nel territorio.

Il

gigantesco, la grande scala, l'estasi dello smisurato, non trovano dunque

posto in questo sano atteggiamento riduzionistico che impronta le scelte anche

formali di una certa tendenza dell'architettura contemporanea. Tendenza alla

moderazione, all'autocontrollo espressivo, alla ricerca di una dimensione

progettuale che risulti la meno invasiva possibile. Una tendenza particolarmente

significativa, dunque, ma che per la sua scarsa spettacolarità non

può certo aspirare al risalto mediatico e, quindi, ad una diffusione

su larga scala delle proprie "ragioni" (ma che, forse anche per

questo, merita tutta la nostra attenzione). D'altronde, l'alternativa reale

a queste scarne ipotesi di ritegno classico - ma che nell'architettura

odierna possono trovare preziosi antecedenti proprio nell'ambito del movimento

moderno - rischia di essere solo una rassegnata estetizzazione delle complessità

ingovernabili, del caos edilizio, dell'entropia fatale delle grandi

metropoli, ovvero la mera conferma passiva dell'esistente (come se ormai non

ci fosse più bisogno di demolire o costruire alcunché).

La

presunta razionalità delle forme non può certo trovarsi oggi

nella dimensione faraonica, nell'ordine mummificante delle grandi tombe piramidali

dell'antico Egitto, peraltro costruite non da uomini liberi ma, com'è

noto, da moltitudini di schiavi. Nessun monumento alla Ragion Pura,

dunque, ma un serio, sensibile e ragionevole approccio critico alle

scelte progettuali. In riferimento al particolare tipo di "minimalismo"

che caratterizza le architetture di Ando, Vittorio Gregotti osserva: «Non

si tratta di reinstaurare il regno della geometria come rappresentazione dell'assoluto

(...) ma di restituire significato al gesto originario del porre, disporre,

rilevare, spargere, accumulare, dividere» (26).

Questa

vocazione riduzionistica e antimonumentale non implica dunque il completo

abbandono degli aspetti meditativi, per così dire "metafisici",

legati alla ricerca del significato dei gesti espressivi originari del costruire,

nonché della profondità simbolica, esistenziale o poetica dischiusa

dalla condizione stessa dell'abitare. Tuttavia questi significati trovano

un diverso linguaggio e nuovi materiali attraverso cui esprimersi. Non a caso

anche alcuni grandi pionieri del movimento moderno (come, ad esempio, Frank

Lloyd Wright) hanno spesso trovato una preziosa fonte d'ispirazione nella

tradizione dell'architettura giapponese, nella quale sappiamo che la dimensione

processuale del percorso viene di solito privilegiata rispetto al tema della

verticalità celebrativa. Il che implica anche un diverso modo di concepire

la ritualià o le pause contemplative dell'abitare. Per contro, l'architettura

contemporanea giapponese - ci riferiamo qui soprattutto alle opere di Ando

assunte come esempio - non prevede affatto una contrapposizione rigida tra

le luminose stereometrie del "modernismo" e quell'umile e ombroso

spirito Wabi-Sabi teso invece ad affermare «la bellezza delle

cose imperfette, temporanee e incompiute» (Leonard Koren), ma cerca

piuttosto di bilanciare l'esprit de géométrie con la

sensibilità orientale per le qualità materiche o tattili

delle superfici non levigate.

Occorre,

insomma, tener conto del fatto che un'arte del costruire non può

non rivendicare in qualche misura le proprie ragioni "autoctone".

E non può neppure liquidare del tutto il riferimento etico ad una qualche

"utopia regolativa" che però dovrebbe tradursi, nella pratica

quotidiana del progetto, sempre in termini di critica ponderata e dialogo

civile, senza imposizioni autoritarie e, dunque, atteggiamenti "tirannici".

In ogni caso, il progettista serio non può limitarsi ad esaudire pedissequamente

le richieste del commitente: «Nel dare risposta ad un bisogno, ogni

progetto, se veramente tale, mira a ridefinirlo in modo da ottimizzare o,

anche, modificare i comportamenti di chi esprime quel bisogno. La maggior

parte delle persone, stravolte dalla ridondanza, non sa decifrare prontamente

queste ragioni» (27).

Di qui un compito anche "educativo" in senso lato a cui la cultura

del progetto non può in alcun modo sottrarsi.

0.6) - Oltre

il tragico quotidiano

«Per Le Corbusier,

proprio come per Mondrian,

il jazz segna il passaggio (...) dell'arte in evento...» (28)

Il

linguaggio della visione

di Gyorgy Kepes è un libro scritto nel 1944 che mantiene ancora oggi

una straordinaria attualità e anzi assume l'ulteriore pregio della

testimonianza durevole e altamente "formativa". Non c'è forse

lettura più stimolante che si possa consigliare a chi desideri una

introduzione chiara e di prima mano ai problemi della moderna comunicazione

visiva in tutte le sue molteplici applicazioni, dalla grafica alla pubblicità,

dal design degli oggetti alle sceneggiature verbosivive per i nuovi

media. L'incipit del libro è un sintomo evidente del momento

storico particolarmente drammatico in cui è stato redatto:

«Intorno a

noi oggi è il caos. Lo spreco di risorse umane e materiali, e l'incanalamento

in vicoli ciechi di quasi tutto lo sforzo creativo attestano l'assenza

di coerenza della nostra vita quotidiana. Nel centro focale di questa

eclissi di una sana esistenza umana sta l'individuo, lacerato dai minuti

frammenti del suo mondo informe, incapace di coordinare le sue esigenze

fisiche e psicologiche. Questa tragica assenza di forma è il prodotto

di una contraddizione nella nostra esistenza sociale e la prova della

nostra incapacità nell'organizzare tutti quei nuovi apporti coi

quali dobbiamo fare i conti se vogliamo mantenere il nostro equilibrio

in un mondo dinamico» (29).

L'idea

che la vita quotidiana dell'uomo moderno sia il regno del caos e dell'informe

a cui l'artista deve saper contrapporre il dominio cristallino della forma,

non è di per sé nuova: in fondo è la vecchia storia di

un Cosmo ordinato che si contrappone al disordine di una materia grezza

e inerte (in quanto si suppone che essa non sia stata ancora fecondata dallo

"spirito" divino, o magari anche solo 'raffinata' dal lavoro umano).

Oppure è la leggenda - altrettanto vecchia - di San Giorgio che sfida

e sconfigge il Drago. Nel Timeo platonico la materia è già

definita come mero ricettacolo: il principio materiale è inteso, appunto,

come alcunché di amorfo, un plesso originario di forme e movimenti

caotici [48 E - 53 B]. Come è facile

intuire, una matrice platonica sopravvive anche nella mentalità del

moderno operatore visivo che, con il suo intervento qualificato, conferisce

un ordine intelligibile a determinati messaggi grazie alla sua capacità

di sottrarli dalla ridondanza della comunicazione ordinaria, ovvero dalla

massa caotica d'informazioni in cui siamo perlopiù immersi nel quotidiano.

Certo però che questa idea stessa dell'artista produttore di ordine

contrasta con una idea opposta, di matrice romantica e altrettanto diffusa:

quella seconda la quale egli produrrebbe piuttosto una destabilizzazione degli

ordini preesistenti. Alla volontà di forma si contrappone così

l'ipotesi della decostruzione, dello scarto creativo rispetto alle norme prestabilite.

Alla chiarezza del messaggio univoco si oppone quindi la sua polisemia, la

sua apertura "poetica", ovvero la sua disponibilità a molteplici

letture interpretative, tutte ugualmente legittime (ma nessuna, a rigore,

davvero esauriente o definitiva).

Insomma,

creazione di un ordine nuovo, oppure distruzione dell'ordine già esistente?

Costruzione o abbattimento di muri? Probabilmente si tratta di due aspetti

complementari della medesima necessità costruttiva. Dipende

allora dal contesto, in base ad un esame della realtà entro cui si

opera, decidere quale sia la via più giusta da seguire: se occorre

cioè privilegiare la cazzuola o il piccone. A volte, infatti, possiamo

trovare i due opposti atteggiamenti nello stesso artista. Prendiamo un caso

limite: poniamo che esista una tendenza artistica d'avanguardia chiamata Dadaismo,

la quale proclami a chiare lettere una volontà dissacratoria, uno spirito

ribelle verso tutte le forme di coerenza logica, di razionalità, di

ordine costuituito nonché di canone artistico da seguire. E supponiamo

che gli aderenti a questa corrente artistica dimostrino con i fatti, con i

loro comportamenti trasgressivi, con i loro bricolage "antiartistici",

la capacità di porre in opera quanto dichiarato a parole nel loro manifesto.

Ebbene, chi affiderebbe mai ad un artista etichettabile come "dadaista"

il delicato compito di rendere coerente e omogenea sul piano visivo la comunicazione

pubblica di un municipio, ovvero di realizzare un progetto sistematico di

grafica coordinata? Eppure tutto questo è realmente accaduto, e con

ottimi risultati:

«Per

quanto possa apparire contraddittorio nella tumultuosa dialettica tra ordine

e disordine che caratterizza le "avanguardie storiche", è

proprio uno dei protagonisti più radicali del dadaismo a porsi come

uno degli attori principali di tali riflessioni sulla grafica come mezzo

di comunicazione e luogo di progettazione. Si tratta di Kurt Schwitters,

inventore di una particolare forma espressiva plastico-pittorica, fondata

sul culto degli scarti e della casualità, del residuale e del frammentario

colto nella quotidianità ed elevato ad arte-fatto. Non a caso, egli

perfeziona lungo l'arco di tutta la sua vita un'ironica filosofia dell'arte,

condensandola con la formula "Merz", etichetta contrassegnante

la sua opera, tanto nell'ininterrotta sperimentazione pittorica che nei

pochi significativi interventi ambientali (noti come Merzbau), quanto nelle

sue attività di grafico e letterista. (...) Nell'ambito della politica

statale di Rationalisierung, la municipalità di Hannover gli affida

(1929-34) il compito di riprogettare la propria identità visiva,

incarico che Schwitters affronta metodicamente (...) Si tratta di uno straordinario

esempio di immagine coordinata pubblica...» (30)

la

Sfera e il Labirinto non sono le uniche due alternative possibili,

sono ipotesi radicali, forse necessarie in talune occasioni, ma che l'arte non

è tenuta romanticamente a perseguire sempre e comunque. L'ordine assoluto

o il disorientamento totale sono solo casi limite che andrebbero appunto considerati

come tali: esiste bensì anche una razionalità intermedia e minimale

del "costruire" che è poi quella con cui affrontiamo in genere

anche i problemi più prosaici della nostra vita quotidiana. L'arte non

può oltrepassare davvero i limiti della cornice: questo muro invalicabile

è ciò che propriamente la distanzia dalla vita vissuta

fuori dal "quadro" (e tuttavia, nel contempo, per uno strano paradosso,

l'avvicina alla superficie medesima della più ordinaria quotidianità,

fosse pure quella di una banale parete domestica). Come già notava Georg

Simmel nel 1902, la cornice delimita, rafforza il limite del quadro,

ma nello stesso tempo stabilisce un rapporto dialogico con il contesto: «L'opera

d'arte è nella situazione intrinsecamente contraddittoria di dover produrre

con il suo ambiente una totalità unitaria, mentre è essa stessa

già una totalità» (31).

Nella presente visione critica, il progetto moderno dell'arte è

dunque, in qualche misura, un orizzonte propositivo che ha raggiunto per noi

un proprio respiro "classico", un significato ancora motivante - anche

sul piano etico - che non resta certo in balia delle mode stagionali o delle

oscillazioni del gusto:

«La verità

è che non possiamo non vivere nel nostro tempo. Ma questo non può

significare rinuncia a un progetto critico; al contrario, vuol dire prendere

posizione dalla parte di chi, oggi, lavora nella direzione di un approfondimento

e di un rinnovamento, di un uso nuovo, appunto, delle nozioni di progetto

e di razionalità. Con la convinzione, tuttavia, che gli strumenti

razionali e la loro incidenza sulle trasformazioni reali hanno perduto

da tempo un ruolo garantito e una definibilità assoluta»

(32)

0.7) - Il mito

dell'ultima casa

«...per tutti

coloro che hanno a che fare con il costruire, continuerà

ad essere un modello l'immagine di una capanna primitiva...» (33)

C'è

una interpretazione critica, tra le più accreditate, che vede nelle

ultime opere di Le Corbusier i segni evidenti di un abbandono delle premesse

razionaliste dei suoi lavori precedenti. Secondo tale ipotesi, questa presunta

fase autocritica sarebbe da ricondurre ad una sorta di crisi nella fiducia

degli strumenti razionali sopraggiunta nella coscienza dell'architetto svizzero

dopo la drammatica evidenza degli orrori della seconda guerra mondiale. Ecco

allora il "gesto informale" della Cappella di Ronchamp che rinnega

i famosi 5 punti della nuova architettura proposti dallo stesso Le Corbusier

nel 1928 con l'esemplare chiarezza programmatica della Villa Savoye. Al confronto,

il ruvido "masso" di Ronchamp sembra invece un evidente omaggio

al repertorio stilistico dell'espressionismo, della topologia barocca o perfino

dell'architettura primitiva.

Difficile

negare questa impressione di fronte all'opera, ma bisogna poi tener conto

della particolare concezione della razionalità del costruire che l'autore

ha reso esplicita in più occasioni, la quale non si limita certo a

guardare l'architettura "primitiva" con l'occhio romantico di chi

vede in essa il regno del buon selvaggio tecnicamente inabile ma dotato di

spontaneità creativa. Si può supporre, al contrario, che Le

Corbusier considerasse tutt'altro che irrazionali anche i metodi costruttivi

più antichi, proprio in quanto li riteneva ascrivibili ad una sorta

di razionalità primordiale, ovvero fondata sul senso della necessità

più che sull'idea della fantasia incontaminata o dell'espressività

ingenua. Joseph Rykwert ha mostrato che l'interesse di Le Corbusier per l'architettura

primitiva è legato alla ricerca di una sorta di archetipo

del costruire, di capanna edenica da cui derivare anche i modelli più

complessi e recenti.

Un

pensiero rivolto alle più remote origini dell'arte del costruire, ai

suoi possibili modelli elementari, come la grotta dei cacciatori paleolitici,

la tenda dei nomadi o la capanna in legno dei primi contadini (da cui si suppone

che sia derivata anche la forma del tempio greco in pietra), ricorre spesso

in varie forme nell'intera storia dell'architettura (34).

Secondo Rykwert, questa ricerca del paradigma perduto non è estranea

al tema mitologico della nostalgia per il Paradiso terrestre. Una nostalgia

che non ha però solo un significato regressivo ma anche propositivo:

il suo risvolto è l'utopia, la promessa di un paradiso futuro. Tale

"sindrome da utopia" può rivelarsi assai pericolosa, può

alimentare forme di fondamentalismo e gesti di intolleranza o di arroganza.

Ma

è difficile pensare che una progettualità radicalmente innovativa,

o ispirata da forti motivazioni etiche, possa affrancarsi del tutto da una

qualche appassionata ricerca di modelli nel passato (anche nel passato più

remoto), nonchè dalla tendenza visionaria a proiettare l'immaginazione

verso un futuro che, sul piano della cautela realistica, non può che

apparire troppo lontano e improbabile. Così, ecco che il mito della

casa originaria finisce, paradossalmente, per risolversi nella visione escatologica

dell'Ultima Casa. Sappiamo inoltre che Le Corbusier si era costruito

una piccola casa in legno (3,66 x 3,66 metri) in una località marina

sulla Costa Azzurra. Un rifugio per le vacanze, ma anche un frugale "pensatoio"

per progettare e dipingere. Muore proprio lì, a Cap Martin, durante

un bagno in mare, a causa di una crisi cardiaca, alle ore 11 del 27 agosto

1965.

0.8) - Inganni

digitali

«Se osservo

questo monitor illuminato a livello medio da una

distanza di 1,5 m ogni pixel proietterà un'immagine sulla mia

retina di forma quadrata con lato eguale a 0,003 mm:

esattamente a livello della mia risoluzione visiva» (35)

Nella

seconda metà del Secolo XX abbiamo assistito alla nascita e alla diffusione

delle arti elettroniche. Anche grazie a questa rivoluzione tecnologica, molti

muri - sia simbolici che reali - sono stati demoliti o sono caduti per qualche

improvviso cedimento strutturale. Nel mondo dell'arte si sono affermate nuove

modalità espositive: oggi le "installazioni" sono una presenza

rilevante nella grandi rassegne d'arte contemporanea, ma bisogna sottolineare

che il videowall non ha certo rimpiazzato completamente i muri tradizionali.

Inoltre, definire l'arte elettronica immateriale può far sorridere

chi ha visto la cura con cui un pioniere della videoarte come Nam June Paik

dispone, dietro ai suoi videowall, una serie di ventilatori per evitare

il surriscaldamento degli apparati tecnici necessari al funzionamento dell'opera.

Senza dubbio, il cyberspace digitale appare concettualmente diverso

dallo spazio concreto delle arti plastiche tradizionali.

Ciò

non significa, tuttavia, dover prendere troppo sul serio la nota teoria albertiana

- quella della pura forma che agisce sull'animo umano seclusa omni materia

- nella sua ennesima versione moderna: l'ordine geometrico della facciata

di Santa Maria Novella avrà certo un significato metafisico, ma le

qualità sensoriali degli intarsi marmorei ne costituiscono pur sempre

il prezioso supporto materiale. Anche nell'uso del video e del computer gli

artisti hanno sovente mostrato un particolare interesse proprio per le specifiche

qualità sensoriali dell'immagine elettronica. Le tecniche multimediali

hanno in questi anni favorito la produzione artigianale di opere complesse

che spesso uniscono immagine, suono, movimento e interattività, nell'economia

di un singolo artefatto espressivo. Lavori destinati talora in modo esclusivo

ad una fruizione telematica, o comunque "altra" rispetto ai canali

tradizionali dell'arte.

Curiosamente,

però, nel promuovere sul piano ideologico questi fenomeni, non si tiene

quasi mai conto della banale ma non certo irrilevante circostanza che, anche

nel caso dell'arte in rete, senza gli appositi terminali (l'ancora

ingombrante "ferraglia" hardware), nonché senza

un minimo di competenza specifica, non è possibile accedere o participare

a tali esperienze creative, per quanto esse si svolgano nel cosiddetto spazio

virtuale o cibernetico, ossia in un ambito comunicazionale idealmente "free",

aperto a tutti, in teoria privo di barriere fisiche, culturali o geografiche.

Anche nelle arti elettroniche troviamo poetiche per così dire minimaliste

che non si lasciano sedurre dalla retorica neobarocca dell'effetto speciale

sempre più sofisticato e stupefacente. Gli artisti digitali, infatti,

sono consapevoli dei limiti strutturali del "materiale" che usano.

Tali artisti non lavorano solo con delle astrazioni numeriche, ma sono pur

sempre costretti a misurarsi anche con determinati supporti concreti.

Il

pixel (uno di quei minuscoli quadrati che compongono il mosaico

dell'immagine sui monitor informatici) è infatti, alla lettera,

l'elemento pittorico di base nei lavori della cosiddetta computer

art. Talora, dunque, sono gli autori stessi a mettere in primo piano,

con un sano riduzionismo analitico, gli elementi costitutivi delle proprie

costruzioni digitali. In quanto artigiani che conoscono bene la loro materia,